Article rédigé par Mélissa Clar

Chaque année, Octobre Rose colore nos villes, nos réseaux, et déploie ses rubans, ses marches et ses événements : autant de gestes qui visent à rappeler une vérité simple mais fondamentale : le dépistage précoce du cancer du sein sauve des vies.

Chez ActinVision, nous aimons regarder les chiffres. Si Octobre Rose sensibilise le public et attire l’attention sur l’importance de la prévention, qu’en est-il concrètement de la participation au programme national de dépistage organisé du cancer du sein (PNDOCS) ? Ce dispositif, qui cible les femmes de 50 à 74 ans, est un levier clé pour détecter tôt la maladie, mais sa pratique reste influencée par de nombreux facteurs : organisation, accès aux soins, habitudes et perceptions individuelles.

Dans cet article, nous décryptons les données liées au dépistage organisé depuis 2005 et mettons en lumière quelques axes pour rendre la prévention plus proche, plus juste, et plus efficace.

Une participation insuffisante

On estime que 12,5% des femmes développent un cancer du sein durant leur vie. C’est entre 50 et 74 ans que le risque est le plus élevé, mais heureusement, dans 90% des cas, un cancer du sein détecté tôt guérit.

Depuis 2004, les femmes de cette tranche d’âge reçoivent tous les deux ans une invitation à participer au programme national de dépistage organisé, pris en charge par l’Assurance Maladie. Celui-ci comprend un examen clinique des seins et une mammographie, permettant une détection précoce et donc une meilleure prise en charge.

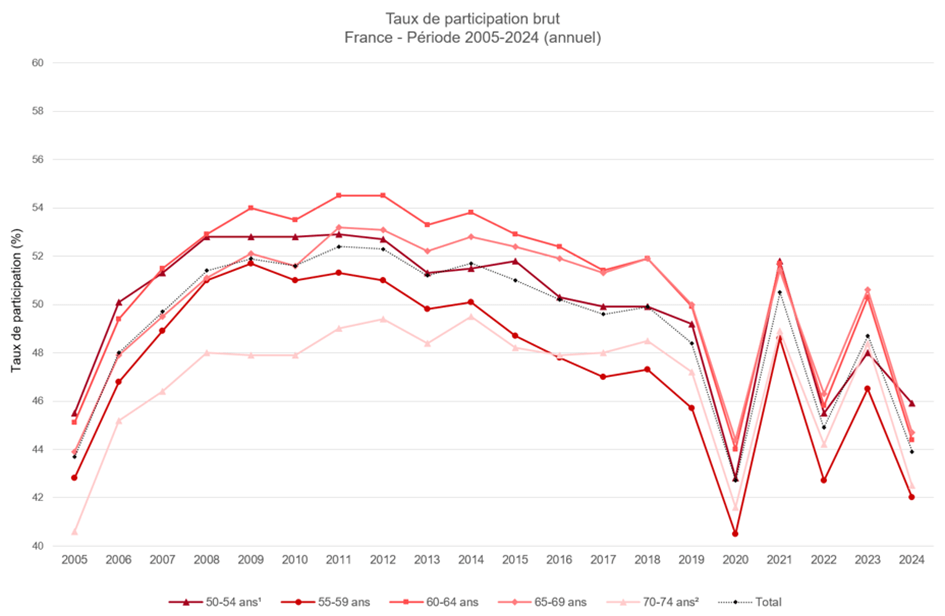

Graphique n°1 : Taux de participation brut au dépistage organisé du cancer du sein en 2024 ventilé par tranches d’âge

Source : Santé Publique France

Pourtant, malgré la simplicité et la gratuité du dispositif, la participation reste insuffisante — et les chiffres récents traduisent une tendance préoccupante. En 2024, le taux de participation s’élève à environ 44 %, selon Santé publique France, soit un niveau quasi stable mais toujours loin de l’objectif européen de 70 %. Ce chiffre, en légère baisse par rapport à 2023 (-0,3 points), est le reflet d’un chamboulement depuis la crise sanitaire. Cette tendance s’observe pour toutes les tranches d’âge concernées et tous les territoires.

Aussi, on note une baisse progressive du taux de participation avec l’âge, les femmes de 50 à 54 ans étant les plus nombreuses à se faire dépister, tandis que la mobilisation s’essouffle après 60 ans. Malgré cela, la hiérarchie régionale reste stable : les territoires les plus engagés, comme la Bretagne ou les Pays de la Loire, conservent leur avance quelle que soit la tranche d’âge, ce qui peut traduire l’impact durable des dynamiques locales de prévention et d’organisation.

Le Covid, un tournant dans les comportements de prévention

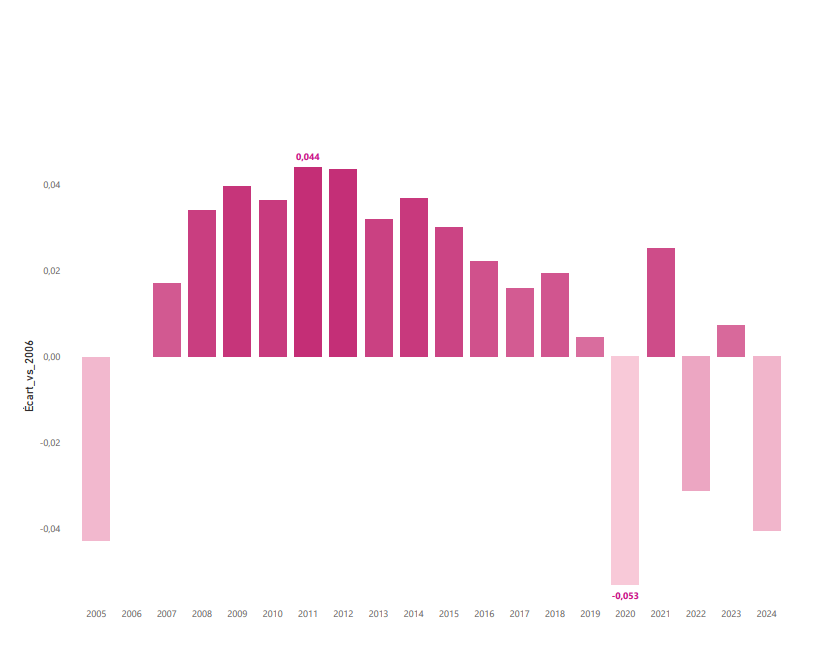

Selon Santé publique, la pandémie de Covid-19 a constitué une rupture dans la dynamique du dépistage. En 2020, le taux de participation a chuté à 42,8 % (−5,5 points entre 2019 et 2020), son plus bas niveau depuis 2005. Les confinements, la fermeture des cabinets, la peur du contact médical… tout cela a retardé les examens de milliers de femmes.

Une baisse de 5,5 points peut sembler limitée à première vue, mais dans un programme où la participation évolue généralement lentement, elle représente un recul notable. Santé publique France qualifie cette période de « perturbation majeure » liée à la crise sanitaire.

Graphique n° 2 : Évolution de l’écart du taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein par rapport à 2006

Visualisation : Chafi Khermouche

Le graphique n°2 montre cependant que le recul du dépistage ne date pas uniquement de la pandémie. Après une phase d’essor entre 2006 et 2012, les taux ont commencé à diminuer progressivement dès 2013. Cette tendance pourrait s’expliquer par une usure progressive du dispositif : une moindre visibilité des campagnes, une confiance érodée dans la mammographie, ainsi que la concurrence du dépistage individuel, pratiqué par environ 10 % des femmes en dehors du programme organisé.

Ainsi, la crise sanitaire n’a pas créé la baisse, mais l’a brutalement amplifiée, faisant plonger la participation à un niveau historiquement bas. Depuis, malgré un léger redressement en 2021, la participation n’est jamais revenue à son niveau d’avant-crise, appuyant l’idée d’une érosion structurelle du recours au dépistage organisé.

Après la baisse enregistrée pendant la pandémie de Covid‑19, la participation au dépistage a légèrement repris, mais reste fragile et en deçà des niveaux d’avant-crise, rendant plus difficile la prévision et bouleversant la dynamique habituelle de prévention. Santé publique France évoque même une « phase de plateau » dans son rapport 2024, traduisant une perte de vitesse de la prévention malgré les campagnes annuelles.

Un redressement inégal

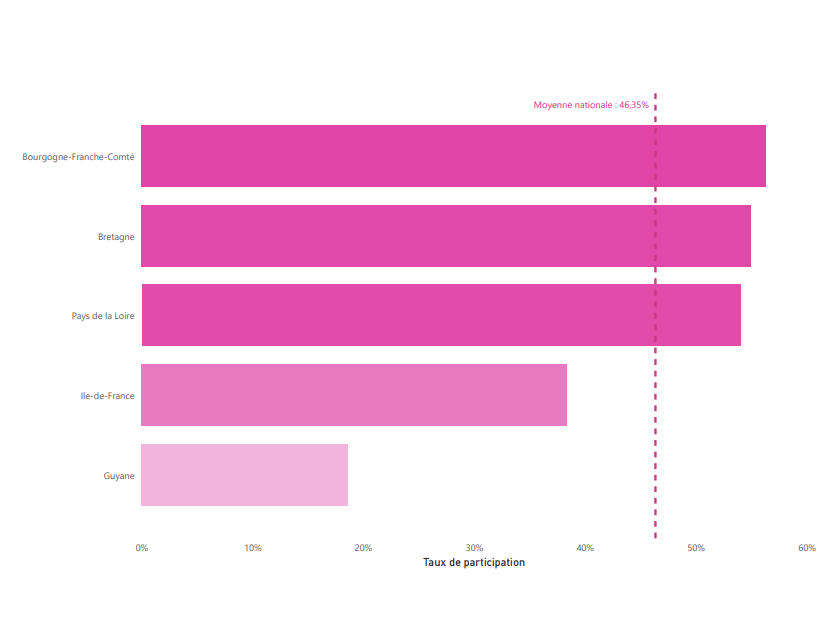

Certaines régions, comme la Bourgogne-Franche-Comté (56,7 %), la Bretagne (56,1 %) ou les Pays de la Loire (55,4 %), affichaient en 2023 des taux encourageants. Mais d’autres, notamment l’Île-de-France (37,4 %) et la Guyane (25,7 %), restaient très en deçà de la moyenne nationale.

Graphique n°3 : Taux de participation par région au dépistage organisé du cancer du sein (2022-2023)

Visualisation : Chafi Khermouche

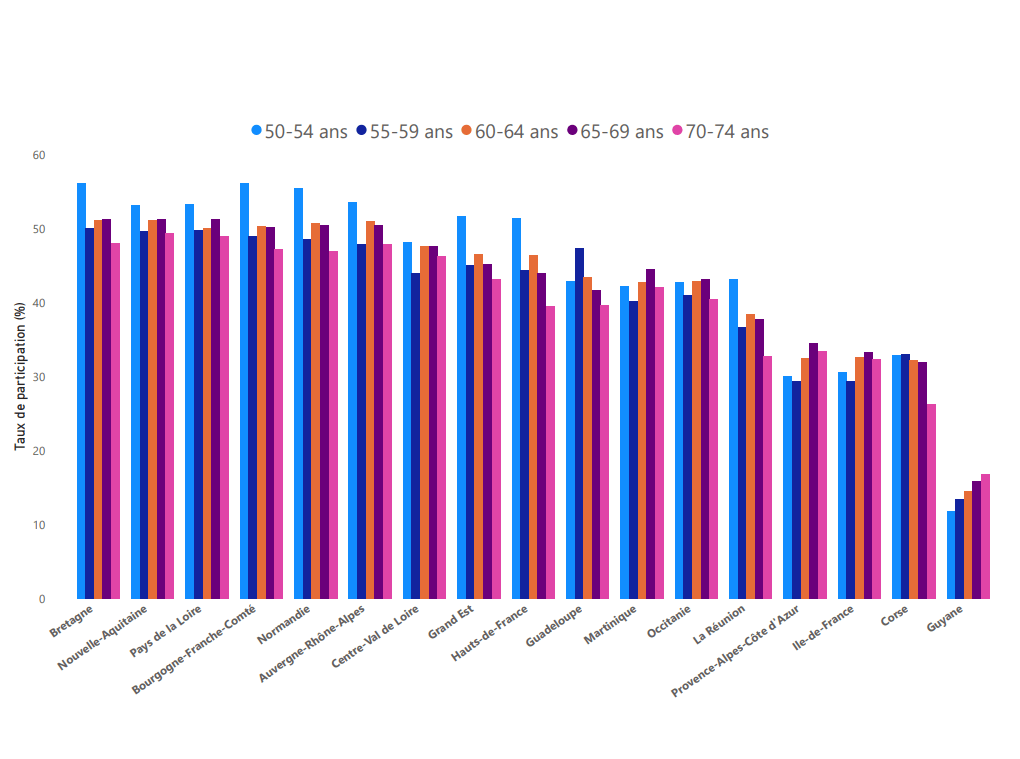

Graphique n°4 : Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein, ventilé par région et par tranche d’âge (de 50 à 74 ans, pour un total estimé à environ 11 millions de femmes en France).

Visualisation : Chafi Khermouche

Cette disparité régionale persiste en 2024, malgré une légère progression dans certaines zones.

Aussi, le graphique n°4 met en évidence une hiérarchie régionale qui se maintient d’une tranche d’âge à l’autre : les régions les plus performantes le demeurent, quel que soit l’âge des femmes concernées. Cela suggère que les dynamiques locales — organisation du dépistage, communication de proximité, culture de prévention — jouent probablement un rôle déterminant, bien au-delà de la seule dimension démographique. Ces écarts témoignent de la nécessité de renforcer les actions de sensibilisation et d’accès au dépistage dans les régions les moins engagées, pour réduire les inégalités territoriales face à la prévention du cancer du sein.

Certaines variations régionales peuvent également refléter des anomalies statistiques ou des biais de collecte, notamment dans les territoires où le nombre de femmes éligibles est faible ou où le dépistage individuel est plus fréquent. Ces limites ne remettent pas en cause les tendances générales, mais invitent à interpréter les chiffres avec prudence.

D’autres pistes pourraient expliquer ces écarts et ce timide redressement post Covid :

- Une densité médicale inégale, qui rend plus difficile l’accès au dépistage dans certains territoires.

- Des freins psychologiques persistants, comme la peur du diagnostic ou l’appréhension de l’examen.

- Une désensibilisation progressive, liée à la répétition annuelle des messages de prévention. Une étude de PLOS ONE traite de ce sujet.

- Une méfiance accrue envers les campagnes de santé publique depuis la crise sanitaire.

- L’âge avancé et ses conséquences, qui peuvent limiter la mobilité ou la motivation (isolement, perte d’autonomie, comorbidités).

Aussi, une fraction non négligeable des femmes recourt à un dépistage hors du PNDOCS (10 à 15 %) — le système “hors cadre” peut combler certains biais, mais il ne garantit pas une couverture homogène ni une gestion optimale du parcours.

Derrière les chiffres peuvent donc se cacher des réalités sociales et comportementales : l’accès aux soins, la confiance envers le système de santé, mais aussi la charge mentale et la priorisation des femmes pour leur santé personnelle.

Ce que les données nous apprennent

Au-delà des aspects démographiques, l’analyse des données autour d’Octobre Rose et du dépistage organisé du cancer du sein raconte nos comportements collectifs face à la prévention, et notre perception du risque. Le dépistage n’est pas un automatisme : il dépend de la confiance, de la situation personnelle, de la pédagogie, de la proximité et du temps disponible.

L’analyse des données permet de mieux cibler les actions, et devenir un outil de santé publique au service des femmes : en identifiant les territoires les moins impliqués ; en adaptant les campagnes à chaque profil ; et en mesurant les progrès année après année.

Octobre Rose repensé à l’épreuve des chiffres

D’après nos analyses, le dépistage stagne, les disparités territoriales persistent, et la prévention s’essouffle. Mais ces données ne sont pas une fatalité — elles offrent un point de départ pour agir différemment, en prenant en compte tous les facteurs, y compris l’âge et les contraintes qui y sont liées.

Quelques pistes d’actions

Rapprocher le dépistage des femmes

Créer davantage de lieux de dépistage, mobiles ou temporaires, dans les zones sous-dotées. Développer des initiatives comme les mammobiles, ces unités itinérantes qui vont à la rencontre des patientes, notamment les femmes âgées, isolées ou à mobilité réduite, en milieu rural ou urbain défavorisé.

Communiquer autrement

Sortir des campagnes génériques et construire des messages plus ciblés et incarnés. Comprendre, grâce aux données, qui ne se fait pas dépister et pourquoi, puis adapter la communication en conséquence, en tenant compte des besoins spécifiques des femmes plus âgées.

Lever les freins psychologiques

Renforcer la pédagogie autour du dépistage, expliquer le déroulement de la mammographie et valoriser les témoignages positifs. Beaucoup de femmes, jeunes ou âgées, évitent l’examen par peur, gêne ou méconnaissance.

Mobiliser les acteurs de santé de premier recours

Médecins généralistes, sage-femmes et pharmacien.ne.s ont un rôle clé dans le rappel et la pédagogie. Favoriser ces relais dans le quotidien des patientes peut transformer l’intention en passage à l’acte, particulièrement pour celles qui rencontrent des difficultés liées à l’âge ou à l’isolement. Les acteurs de santé doivent également renforcer la sensibilisation auprès des personnes ayant des antécédents familiaux de cancer, qui présentent un risque significativement plus élevé.

S’appuyer sur les données pour piloter la prévention

Les écarts régionaux, les baisses ponctuelles, les reprises timides : tout cela peut être suivi, mesuré et anticipé. En analysant mieux les données de participation, les institutions peuvent orienter leurs moyens là où ils auront le plus d’impact, y compris vers les populations plus vulnérables ou âgées.

Chez ActinVision, nous croyons que les données ont le pouvoir d’éclairer les décisions qui comptent — qu’elles soient médicales, publiques ou personnelles.

Parce qu’un indicateur n’est jamais neutre : il traduit des comportements, des besoins, et parfois des renoncements.

Ainsi, Octobre Rose doit être plus qu’un symbole. C’est un moment pour se demander comment, collectivement, nous transformons la prise de conscience en action !

Sources :